当ブログは「note」に移行します。

新しい投稿は「note」にアップしています。

フォロー、ブックマーク、RSSでの登録、よろしいお願いします!

一文物語365 2017年4月集

一文物語

1

花見客を黙らすため、桜木の花びらがいっせいに落ちたが、一帯が拍手に湧いた。

2

春、羽ばたいて大空へ飛び立つ季節なのに、開け放たれたケージから鳥たちが飛び去ることはなく、ひと飛びしてもわざわざ戻ってきてしまい、新しい鳥すらも迎え入れて狭いその場所で飼いならす。

3

ここのところ、空いているコンセントを探すのが大変で、電力会社が電畑に種を植えたと通知があり、塞がっていない差込口から電花が咲いて、目印になっている。

4

蝶が優雅に飛び交う野原で、ほどけた靴紐を縦に蝶々結びにしてしまったので、どの蝶もその場で上下にしか飛べなくなっていた。

5

闇しか見えなかった少女の目に、地球の目玉が新しく入れられ、青い星の上で一喜一憂する人々が新鮮に見え、嬉しいときも悲しいときも彼女は涙を流している。

6

数々の事件を迷宮入りに導いた往年の迷探偵が、弟子に完全誤訳書辞典を引き継いだ。

7

当の本人は、逃げたらしく、影だけが出社してきた。

8

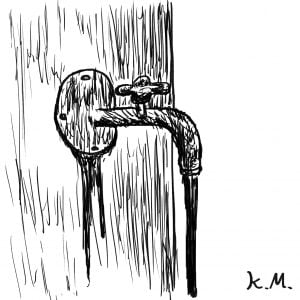

彼は、一年かけて磨き上げた心の鍵を胸に突きさして、またひとつ深いところの扉を開け放ち、奥から放たれた気勢で飛天する。

9

失敗作の絵を買い取る広告を見て、歪んだ自画像の絵を買い取ってもらったら、少しふっくらな気持ちになる程度の金額だったが、売れたことに満足した彼は、来たる夏、古貴族廃屋のお化け屋敷に遊びに行くと、先々で悲鳴が上がっていた湿った暗い廊下に差し掛かった時、突然、飾られた絵画が落下してビックリしたが、それが自身の自画像だったことにさらに驚愕した。

10

夜な夜な流す悲しみの涙で満水になった電話ボックスに、明け方、溺死している人を久しぶりに見かけた。

11

差している傘から血が滴り落ちてきて、一歩も身動きがとれなくなった。

12

無害になったタバコの煙は虹色で、周囲の人々も魅惑的な空気流動が楽しめるようになり、喫煙者の頭の中には虹のかかったお花畑が広がるようになった。

13

悪魔の調教師と言われている指揮者のコンサートが開かれ、緊張と静寂が同居する空気を裂くようにタクトが振られると、演奏者だけでなく観客も、指揮者を中心に嵐の中を航行する船の中にいるかのごとく、会場内をグルングルン右へ左へと振り回されてしまう。

14

嬉しかったり楽しかったら笑え、と感情の出し方本でしか学んでこなかった彼だったが、あとにも先にもない唯一の友人の葬式に呼ばれた嬉しさで、参列中、笑みを絶やすことがなかった。

15

美術室には幽霊が出ると噂になっているが、見えるものに自分の姿を描いてもらいたがっているだけだった。

16

事前の診断で問題が見つかった患者は、早急な手術を拒否し続けているうちに容態が急変し、緊急手術が始められたが、ごくごく普通の人肌にメスを入れようとした瞬間、肌と刃の接触面から勢いよく火花が散り、手術を拒否し続けるどころか皮膚にも問題があることが発覚した。

17

彼は高く飛び上がるために、海深くもぐって、勢いをつけて飛び出てくるはずなのだが、いったいどこまでもぐっているのだろうか、まだ上がってこない。

18

まだ眠気の残る顔に化粧をしていると、いつもの口紅よりも塗り心地が悪くかすれ気味で、よく見てみると、それは印鑑で、昨日出がけ間際に受け取った配達物の受領印に使って、なくさないようにいつも持ち歩く化粧ポーチに入れておいたことを思い出した。

19

季節外れの寒さに、小虫が温もりを求めて、少女の髪を乾かしているドライヤーの吸気口に近づいた。

20

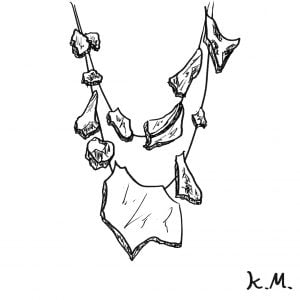

落として割ってしまったお気に入りの皿を捨てるのがもったいないと思った彼女は、針金で大小の破片を繋げて、ネックレスのように、ときには衣服のように身にまとっていることから、町ではじゃんがらな女性と呼ばれ、物を大事にしていると、真似する人も増えている。

21

ありがとう、という名前の人しかいないので、いたるところで感謝の言葉が飛び交っている。

22

点数を決める場で、彼女はそれに、素敵・素晴らしい・好きのトリプルS、と言い放った。

23

空を飛びたい彼と海に潜りたい彼女は、別々の場所で寸分のズレのない一瞬に、まったく同じ高さと深さを思い描き、思考磁石現象によって二人は引き寄せられ、決して離れることなく地平をゆっくり歩いて行くことになった。

24

国を守れず海で死んだ兵隊の頭蓋骨は、ヤドカリに背負われ、その兵隊はやっと誰かを守る役目を果たすことができていると思っている。

25

そこには、上から次々とやってくる下にしか向かわないエレベーターがあり、どこにつながっているかもわからないので誰も乗ることはないが、定期的に開く扉の中にときおり、かぐや姫が乗って利用していることがわかっている。

26

カニカニカニカニカニカニカニカニカニカニカニカニ、ニカっといっせいに笑った。

27

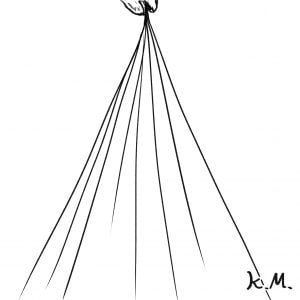

誰もかれも天から吊るされた糸で操られていて、上手くそれを断ち切っても、見えない手の上で踊らされてしまっている。

28

球体のデッサンに勤しむ彼女は、お腹が空いたことなどまったく気づいていなかったが、蜜いっぱいのみたらし団子を無心で描いてしまっていた。

29

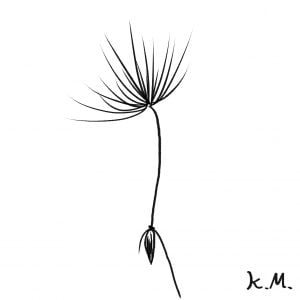

春も終わり始める頃、彼はいつもの夕方の散歩で草むらを通りかかると少女がいて、ここ数日見かけるので、何をしているのかそっと見てみたら、たんぽぽの綿毛が飛んでいかないようにひとつずつ糸で結んでいた。

30

廃れた町の奥の、稼働していない古工場の中に夜だけ営業している店があり、日が暮れるとオイル目当てに錆びついた心のネクタイ人がぞくぞくと集まって、妖女から心の潤滑油を飲ませてもらっている。

一文物語365の本

2017年4月の一文物語は、手製本「飛」に収録されています。