小説が書けない気持ちめぐり……後編「自分の想像力と向き合い、見せる工夫をしろ」

前回の記事に続き、ウォーキング中に思考した小説が書けない気持ちをめぐっていく記事後編。

ウォーキングコース半分ほどまでの思考した前編はこちら↓

ここから少しずつ下り坂になる。

流れにまかすと、足に負担がかかるので、下半身の歩きに意識を向ける。

それでも歩みは加速する。

そこで、蛇行して来た小説とは関係ない思考が、突然切りかわった。

もちろん、無意識に。

歩く速度とともに、思考もいっきに加速する。

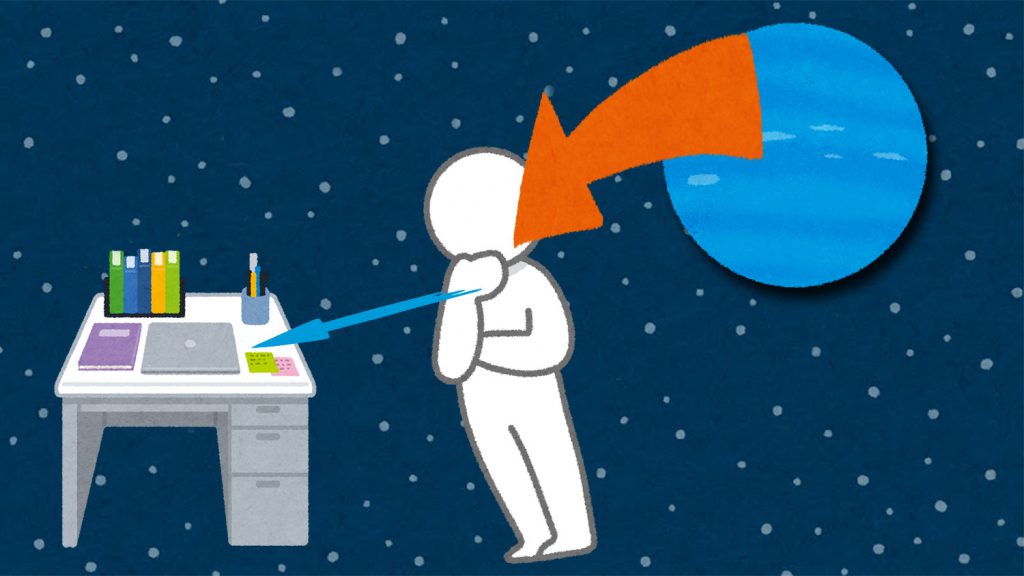

「想像」という物体と向き合う自分

宇宙に浮く丸い星を見上げているようなだった。

地球のような馬鹿でかいと言うものでもないが、自分の両手では抱えきれないほど当然大きくて、なんだろうと一瞬考えた。

すぐにそれは、自分が「想像した物体」だとわかった。

今、作っている小説の形だ。

球体の小説というわけではないが、内容が丸くひとつに大きくまとまっていた。

それを見つめる自分の背後には、机があり、ノートが開いておいてある。

自分が最初に小説、とりわけ初稿を書く時は、ノートに手書きしているため、その場面が出てきたんだろうと思う。

その構図を見て、だから書けなかったんだと悟った。

想像物は、水のようにさらさらしていない

その球体、想像物は、あまりにも大きい。

自分の想像していることが、それほどまでに大きいとは思わなかった。

せいぜい、頭のなかに収まるくらいのものだと思っていた。

頭のなかにおさまらず、頭の外にあるということはどういうことか。

今までは、単に頭のなかにあるもの、蛇口をひねって流し出せばいいものだと思っていた。

それができるのは、以前仕事で作っていたマニュアルや手順書などの書類関係のもの。

ブログも内容によっては、なかなか書き出せないものもあるが、思ったより書いていけることのほうが多い。

自分の体内にあるものは、いとも簡単に出せるのだろうと思う。

それは、見聞きして体で感じたこと、経験したこと、長年蓄積したものであれば、蛇口をひねって大量の水でもあっても、量を調節しながらできたのだと思う。

どうも、この想像物は、水のようにさらさらしているわけではなかった。

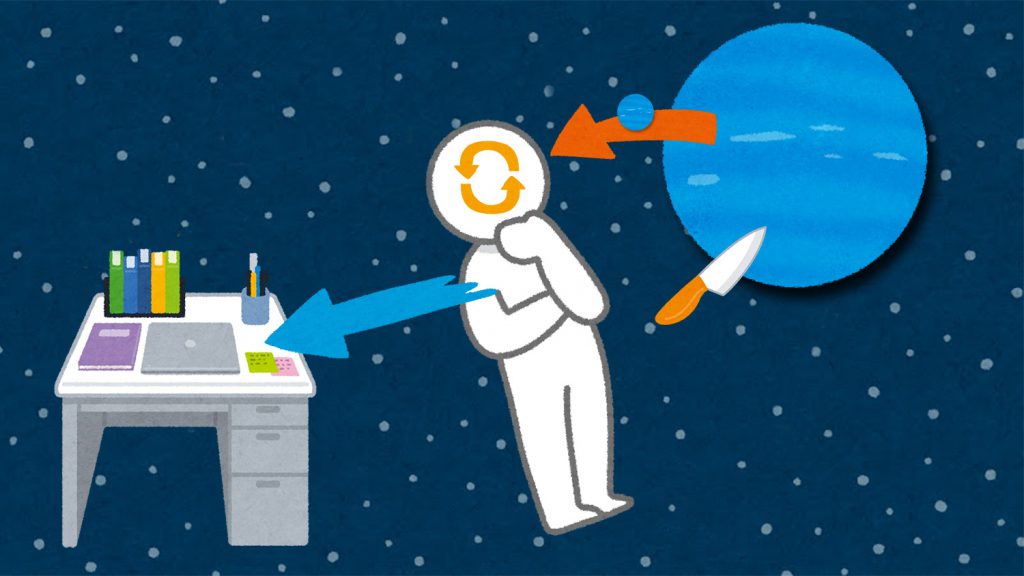

ケーキを切り分けて食べるように

自分は、液体でないもの、もしくは原液のようにドロドロとしたものを水と同じように出そうとしていたんだと、気づいた。

当然、さらさらっとは出てはこない。

どこかで圧力をかけるか、細かくするか、薄めるか、何かしなければならない。

今までは、引力によって流れ落ちてくるものと思っていた。

最初に思い浮かんだ、球体と向き合う図は、想像物と自分が向き合って観察し、少しずつ切り取って見せる工夫をしろ、というように思えた。

自分でつくったその想像物は、隅々まで知っている。しかし、それを一回で細いペンのインクを使って出し切れるはずがない。しかも、原液でとても濃い。

ホールケーキを切り分けて、味わうように食べるイメージが思いついた。

丸丸ケーキを出しても食べづらい。

形を崩さないように、ていねいに、小分けに、小出しにしていく。

自分で作っておきながら、自分という変換器を再度通して、出力すればいいのかと思った。

頭の中の想像を自分が体験して説明するように

そう言われればそうなのだ。

どこかで、読んだ、言われたことだ。

結局、読んだだけ、言われただけで、コレ自体を自分のモノにしていなかった。

理屈はわかっていたつもりでも、やっていなかった。やろうとしていなかった。

でも、それでは限界だった。

どうしても、自分と向き合い、自分なりに工夫することが必要だったんだと思う。

正直、向き合うことが嫌だった。自分のことを考えないようにしていたから。

今は、自分がどういう自分なのか、知りたい気持ちになっている。自分がどう考え、どうなっていくのか、変化していくところに興味がある。

一度、向き合ってしまえば、どうってことはない。

本来の自分なのだ。

そして、その丸い球体も自分が作り出したものだ。得体の知れないものではない。

しっかり自分が味わうように、そして、もう一度作り出してみればいいのだと思う。

終わりに

下り坂の後には、大きな上り坂がある。気づけば、いつの間にか登り終えていた。

息は上がっていたが、頭の中はスッキリしていた。

想像物の球体としっかり向き合っている自分の姿が、頭の中に焼きついていた。

残りのコースも、気軽に歩ききることができた。

この思考をめぐって、書けない自分に不安はなかった。

書きたいという楽しみがそこにはあった。

翌日の朝活から、執筆を再開し、悩んでいたのが嘘のように、手は動いていた。

悩み続けてよかった。

きっとやめてしまえば、それはそれで楽だったかもしれない。その選択が正解のときもある。

でも、今回は、自分のやり方をまたひとつ見つけることができた。

同じように壁にぶつかったとしても、また突破口を作ってやろうと思えた。