当ブログは「note」に移行します。

新しい投稿は「note」にアップしています。

フォロー、ブックマーク、RSSでの登録、よろしいお願いします!

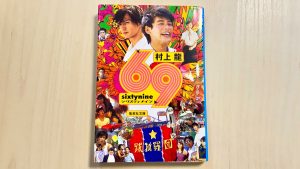

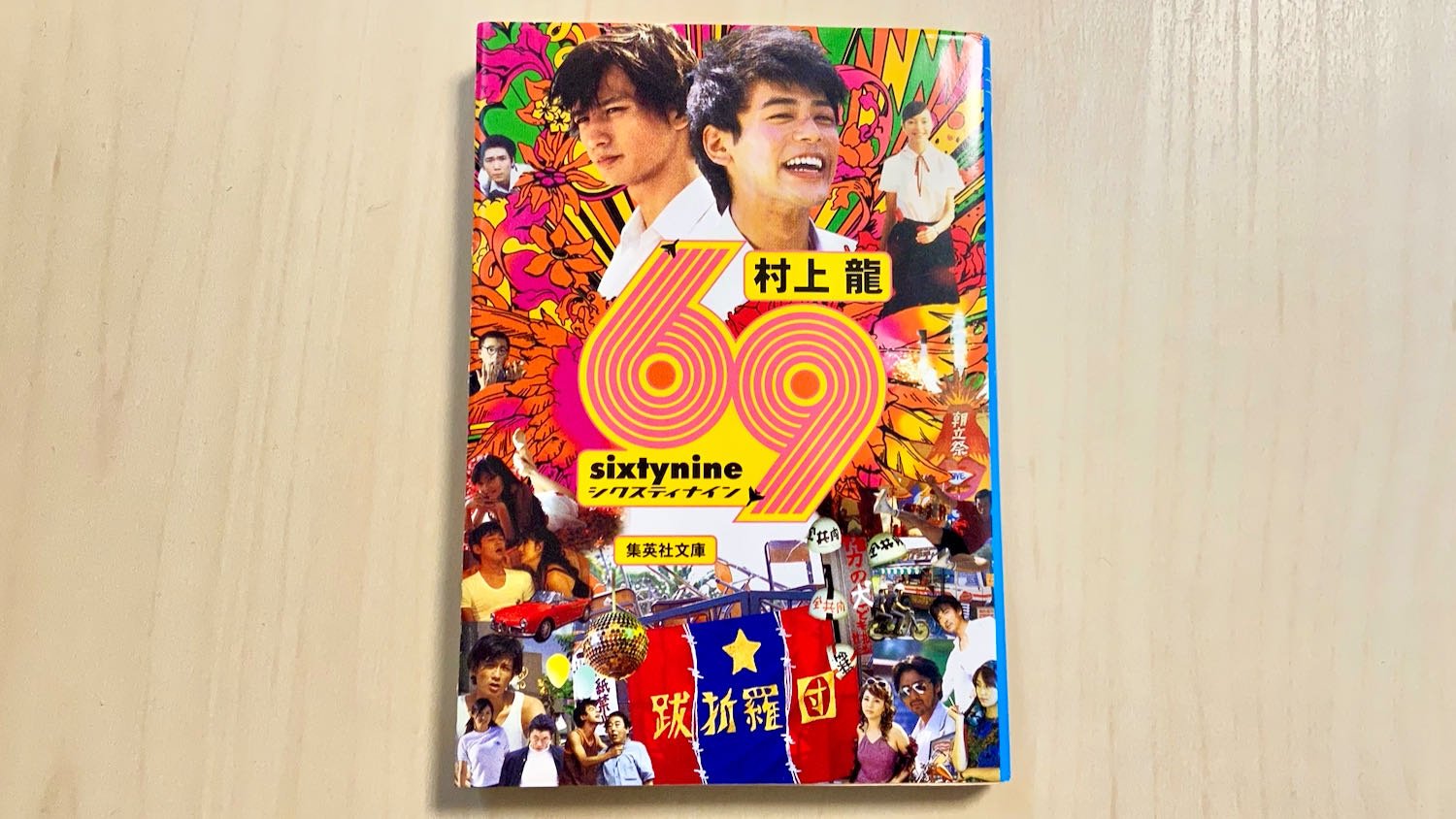

小説「69 sixty nine」by 村上龍 を読んで、思想を武器と防具にした熱い青春小説に引き込まれた!

村上龍さんの小説「69 sixty nine」を読みました。

村上龍さんの小説を初めて読みました。初めて読む本がこれで良かったと思えるほど面白い小説でした。

冒頭は方言に読み慣れるまで入り込めませんでしたが、それからは面白かった。

高校生視点で、1960年代の闘争の雰囲気も知ることができました。

社会に従順か反対か、どの思想が正しいか、青春も混ぜ合わせた叫びのある小説です。

1960年代の空気がわかる

本作は、1969年が舞台。

著者である村上龍さんが高校生の時に、自身の周りで起こったことの一部を書いたもの。

高校をバリケードで封鎖したり、停学になったり、高校生が郊外でフェスティバルを開催したり、女の子に振り向いてほしく自分を大きくみせたりする青春をしたり。

実際、どこからどこまで事実で、作り話になっているのかわからない。

1960年代といえば、闘争が社会をうねりに巻き込んでいた時代だと、私は認識している。

その構造は歴史として聞いているだけで、実際の雰囲気は知らない。そのとき、私はまだ生まれていません。

しかし、小説「69」を読んで、その時代に流れていた空気を知ることができました。

高校生視点で、九州佐世保辺りが舞台となって、地方から日本の世間体をかいま見ることもできました。

思想を武器と防具にした青春時代

小説を読むかぎり、当時は、誰もが思想をもってそれに従って動いているように思えました。

今の私からすると、なかなかわからないのが正直な気持ちです。

現代の日本にはない空気があったように感じられました。

しかし、その思想があることで、高校生が異性にアピールできるツールでもあったように読めました。

裸を見せるのではなく、思想という武器と防具で武装して自分を強く魅せる。

そして、その思想をどれだけ行動に移せるかで、その人の大きさをはかっている空気もあると思いました。

現代の日本では、思想を持つこと自体は薄くなったように思います。

思想という言葉にとってかわる個性が、その思想かもしれないとも感じました。

1960年代のことは、実際には体感していませんが、現在でもそれに似た空気は、今の日本にも存在していると、小説「69」を読んで気づきました。

まとめ

小説「69 sixty nine」は、1969年を舞台にした高校生のバイタリティーあふれる社会と青春に向かって叫ぶ小説でした。

まるで、村上龍さんの日記を読んでいるかのようでした。

1960年代最後の年の空気も知ることができ、今では考えられないこともする高校生に憧れすら覚える青春小説でした。

最初から最後まで面白く読めました。

村上龍さんの作品を初めて読んだのが、本作「69」で良かったです。